盲ろう者として世界で初めて大学教授となった福島智氏の半生を描く「桜色の風が咲く」。9歳で視力、18歳で聴力を失いながら、学ぶことをあきらめず、現在は東京大学教授としてバリアフリー研究に取り組む福島氏。脳性麻痺男性の性と愛をテーマにした前作「パーフェクト・レボリューション」(17)に続き、障害者の人生を描いた松本准平監督は「人間の『欠けているもの』を重要だと思って撮ってきた。映画で人生の秘密や真理、世界の成り立ち、あらましを探りたい」と語る。

福島氏は視力と聴力を失う中、母・令子さんと「指点字」を通じて意思疎通を図っていく。映画は福島氏が家族や周囲の支えを受けつつ、困難を乗り越え、希望を見出していく様子を描く。

福島氏に「ものすごく深いところまで見られた気がした」

──映画が動き出したきっかけを教えて下さい。

「パーフェクト・レボリューション」を2018年、ここ(福島氏の仕事場である東京大学駒場キャンパス)で上映した際、福島さんと対談した。とても魅力的で、僕らと同じように映画を見ていないにもかかわらず、ものすごく深いところまで作品を「見られた」感じがした。福島さんのもっと深いところまで知りたくなった。

──福島氏のドキュメンタリーではなく、あえてフィクションとして撮った理由は何ですか。

福島さんのお母さん・令子さんの著書「さとしわかるか」(2009年)を読んだ時、劇映画になると思った。最初に浮かんだのはクリント・イーストウッド監督の「チェンジリング」(08)。子供が取り違えられて、周囲に信じてもらえなかった母親が戦う話。大切なものがどんどん奪われていくにもかかわらず、最後に(母親役の)アンジェリーナ・ジョリーが言う。「私は一つだけ分かった。それは希望だ」。女性からさまざまなものがはく奪されていくにもかかわらず、最後に希望が残る。そういう着想から入った。

「桜色の風が咲く」では、12年ぶりの映画主演となる小雪の母・令子役が印象に残る。盲ろう者となった智(田中偉登)と意志の疎通を図るため、ふとしたきっかけで令子が思いついた「指点字」。息子の指に自分の指を重ね「さとしわかるか」と呼びかける姿は、物語を支える強く頼もしい幹となっている。

小雪演じる母「自分を仮託できる存在に」

──小雪さん演じるお母さんの印象が強く残りました。

お母さん中心の映画にしたほうが、映画としてうまくいくのでは、と考えた。障害を持っている当事者に対して、日本に住む大多数の人々にはアプローチしない。もっと自分を仮託できる存在が画面の中にほしかった。そこで中心にお母さんを据えることにした。

──福島さん側からの要望はありましたか。

脚本に何回も「修正を入れてほしい」と。盲ろう者、視覚障害者に対する知識が僕らには足りないので「嘘のないようにしたい」と。脚本は最終的に27稿まで手を入れた。

真っ暗な部屋で本を読む

──福島さんからの指摘で気づいたことはありましたか。

相当たくさんあった。何も考えないで脚本を書くと、目の見える人の行動様式で書いてしまう。たとえば、智のところに友達が歩いてきて、自然に台詞が始まる。それはありえない。何かのきっかけで友人だとはっきり感じないと会話が始まらない。今までの自分を一度リセットしてその世界に入らないと難しかった。電気もそうだ。智の部屋は真っ暗。本を読む時も電気つけない。自分の生活からは想像しにくく、入り込まないと分からなかった。

──福島さんはだんだん目が見えなくなり、耳が聞こえなくなっていきます。映像表現で工夫をしましたか。

決定的に何かが見えなくなる瞬間は撮っていない。子供の頃にいつの間にか見えなくなっていた。8歳頃の描写は見えなくなる直前で終わらせた。聴力についても、決定的に聞こえなくなった瞬間は描かず、ぼやっとさせた。

福島先生は日記を細かくつけている。はっきり見えなくなった、聞こえなくなった瞬間はない。徐々に徐々に、いつの間にか聞こえなくなっている。見えなくなっている。俯瞰しながら創作していったが、決定的な瞬間を描くための根拠が足りなかった。瞬間を描けば劇的にはなるのだろうが、書かれていないので触れまいと思っていた。

「欠けているもの」を重要だと思って撮ってきた

──松本監督は映画で人間の「欠けているもの」と苦しみの関係を描いていると感じます。

「欠けているもの」を重要だと思って撮ってきた。それは自分がキリスト教徒であることに関係している。自分の中にある「罪」に対する興味が強い。罪は何か欠けている、そもそも欠損しているということで、原罪というのもその状態のことをいう。「最後の命」(14)では、かなりダイレクトに罪について描いたが、キリスト教が浸透していない日本で描くのは難しい。難易度が高い。そこへたまたま障害を持っている友人がいて「パーフェクト・レボリューション」に結実した。

その過程を通して、罪ではないが、何か欠けているものに対して共通性があるのではと考えるようになった。しかし、自分の中で「パーフェクト・レボリューション」は、障害を社会的なパースペクティブ(見取り図)で見ている気がしていた。そうではなく、そもそも人間は欠損をかかえていて、福島さんは私たちに認識しやすい形で欠損が表れていると考えた。その人間の欠損──障害と言いかえてもいいが、それともう少しダイレクトに向き合ってみたかった。

自分としては、そもそも精神的に満たされた生きてきたわけではなく(笑)、そういうのが自分の中にあるものが自然と反映されているのではないかな、と思う。

──監督はいつからキリスト教徒なのですか。

子どもの時から。長崎生まれで親がカトリックの洗礼を受けていて、自分も受けた。大学生の時にはプロテスタントも受けている。与えられた信仰ではなく、自分から信仰したいと思って受けた。基本的には、キリスト教徒としての自分しか知らない。

「弱い人たち」の中に真実を見出す

──日本の中ではキリスト教徒も、障害者も少数派といえます。共通性はありましたか。

キリスト教徒はマイノリティー(少数派)であることをあまり感じたことがない。日本社会における少数派を描こうという気持ちも、共通性へのシンパシーもあまりない。が、弱い人たちの中に真実を見出していく、ということはキリスト教の根本にある。マイノリティーに興味があるわけではないが、弱さというか……人間は基本的に弱いものだと思うけれど、そんな人たちの中に何かを見出したいと思ってはいる。

建築からお笑い、映画の道へ

──監督は大学、大学院と建築を専攻しました。その後、お笑い芸人を目指したそうですが、最終的な表現方法として映画を選んだ理由を教えて下さい。

建築はたまたま……選んだという感じではない。ダウンタウンさんに憧れて、ずっと芸人になりたかった。高校生の時に「芸人になるにはどうしたらいいか」と考えていた。吉本に入るしかない。東京で売れるしかない。東京へ行くには、頑張って勉強して東大に入るしかない。それしか道がなかった。東京に芸人になるから行かせて、と親に言えなかった。

そういう変なモチベーションで入ったので、大学ではクリエイティブなことをやろう、と。一番クリエイティブなことって何かなあと考え、建築の道に入った。やり始めたら面白い。空間を作っていくところは、すごく映画に似ている。芸術的でありながら商業が関係する点も。面白くて建築設計を勉強した。(吉本興業の芸人養成所)NSCにも入っていたが、僕には厳しすぎて。

──建築の仕事は考えなかったのですか。

人間の心に直接訴えかける方が好きだった。建築は長い時間をかけて人間の行動様式に訴えかける。そういうハードなものより、もう少しソフトな形で人間にかかわりたい。お笑いはまさにそう。建築の作業はハードで、ずっと模型作る。無理だな、と。残された道が映画だった。建築やお笑いよりも僕にフィットした。

なぜ不条理に苦しみが与えられるのか

──欠けている部分。苦しみ。今後もそういうテーマを撮りたいですか。

苦しみに焦点を合わせているわけではない。ただ、苦しみのない人生などないわけで、もしこの世界の真理のようなものに触れたいとすれば、苦しみについて考えざるを得ない。欠損や障害、キリスト教でいう罪もそう。

なぜこの苦しみがあるのか。不条理に苦しみが与えられるのか。福島先生は不条理に目も耳も。人生の大部分は、不条理なものでしか構成されていない。自分で獲得しているものはとても少ない。自分の家族、姿かたちを含めて、基本的には与えられたものだ。命もそう。生命は自分で得ようとして得たわけではない。

人生の秘密や真理、世界の成り立ち、あらましを探りたいという気持ちが強い。そのためには苦しみを描くのは欠かせないと思う。たぶん、比べるのはおこがましいが、(イングマール・)ベルイマンや(アンドレイ・)タルコフスキーのように、自分はキリスト教の作家なのかもしれない。また、神の存在を懐疑的に思う時もあるし、信じたいと思う気持ちもある。神の存在に関しての映画を撮りたい思いが常にある。苦しみを通しても神は感じられるはず。ベルイマンの「神の沈黙」のように(同氏は最終的に信仰がないと公言している)。決してケロイドを見せるように、人間や自分の苦しみを表現したいわけではない。

ベルイマンは好き。日本なら溝口(健二)。タルコフスキー、イーストウッドも大好き。宗教的な瞬間をとらえている映画が好きなのかもしれない。そんな感じです。自分でもなかなかうまく言えないですけど。

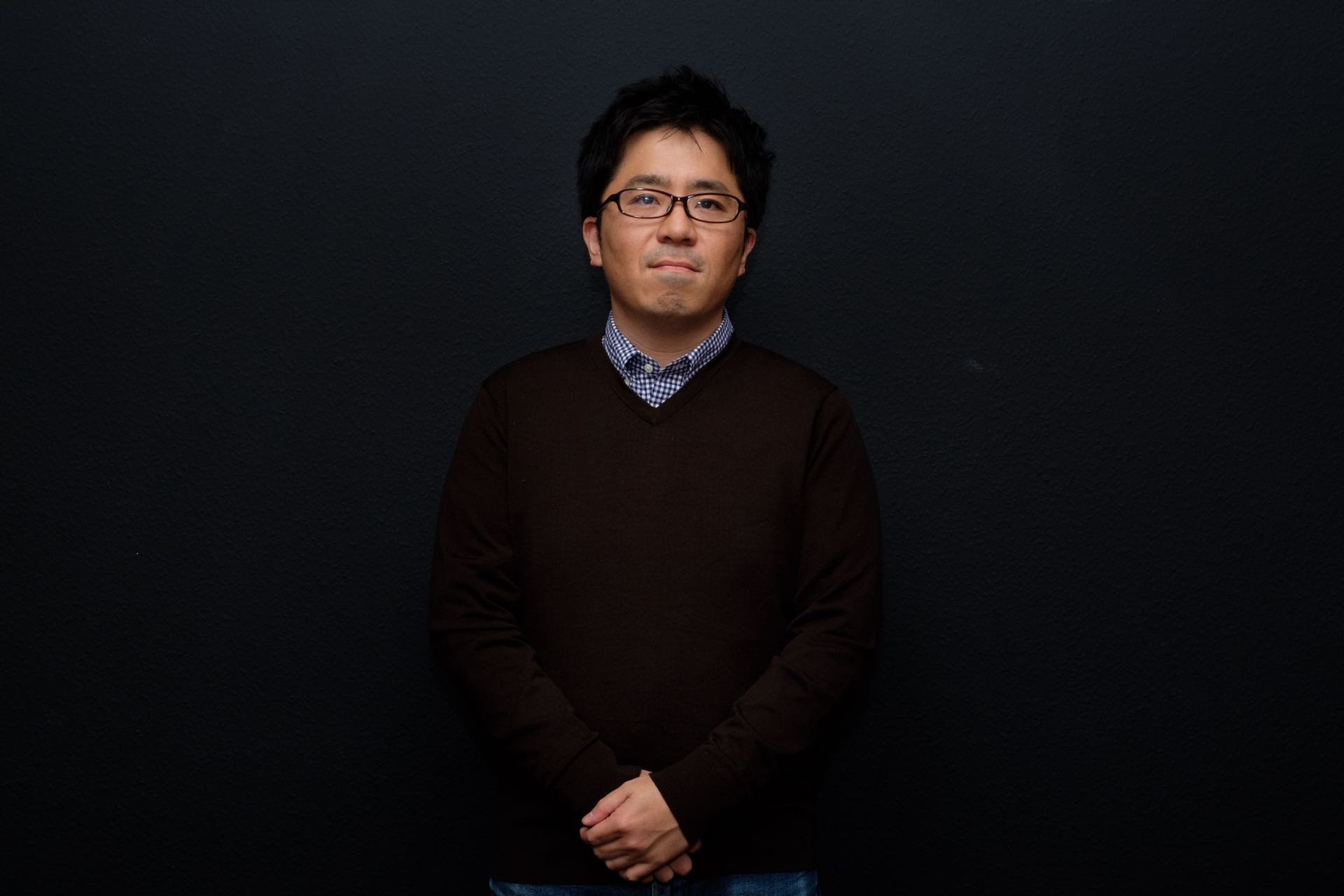

(文・阿部陽子 写真・龐棟元)

「桜色の風が咲く」(2022年、日本)

監督:松本准平

出演:小雪、田中偉登、吉沢悠、朝倉あき、リリー・フランキー

2022年11月4日(金)、シネスイッチ銀座ほかで全国公開。作品の詳細は公式サイトまで。

コメント